다루대왕(왜를 정벌하고 남부를 설치하다)

해씨 辰의 첫 번째 왜 정벌은 온조의 치세 말기에 이뤄집니다.

이때의 총사는 태자 다루이기에 온조 2에 이어서 진행합니다.

당시의 시대상을 보기 위해 전 글의 지도입니다.

근데 충청과 전북은 공백지대라 다음 지도도 고려해야 합니다.

다음은 학계에서 말하는 지도입니다. ↓

결국 월지국의 위치가 어디에 있느냐에 따라 온조의 영토가 크게 달라집니다.

↑ 지도 3을 따르면 온조의 대에 이미 경기, 충청, 전북 북부를 영토화 했습니다.

당시 황해도는 불모지 즉 늪지대로 군데군데 성한 땅은 말갈이 점령한 듯 보입니다.

이는 훗날 한반도 중부(각 강원, 경기, 황해도 일부)를 먹은 궁예의 초기 영토와 비슷한 크기입니다.

이에 궁예는 대왕이라 칭했으니 온조 역시 辰왕을 이은 대왕인 것입니다.

♧ 여기서 혹자는 마한이 망하지 않고 열도로 이전해 야마토 왕국을 건설했다고 합니다.

즉 일본서기에 나오는 응신을 위시한 초기 천황들이 원래는 辰왕이라는 겁니다.

나중에 이 왜국 조정이 다시 한반도로 건너와 고구려와 대결했다는 건 덤입니다.

- 당시 한반도 남부의 함선 건조기술이 대규모 인원을 실을 정도인지 의문

- 당시 한반도 남부의 함선의 수가 대규모로 있었는지 의문

- 온조조에 진왕을 기습한 것에 따르면 피신할 시간이 없음

- 야마토를 건설했다면 그에 상응하는 마한의 문화수준이 있어야 하는데 없음

- 야마토를 건설하기까지의 문헌기록이 없음

- 고고학적인 증거 없음

<온조>

겨울 10월, 임금이 사냥을 한다는 핑계로 병사를 내어 마한을 습격하여 드디어 나라를 합병하였다.

3번만 해도 왕족 포함 조정의 대규모 인원이 피신할 그만한 시간이 있었느냐 하는 게 의문입니다.

훗날 당군에게 의자왕이 항복한 이유가, 대응할 시간이 없던 것과 같은 이치입니다.

이런 주장을 하는 밑바닥엔 일본서기의 내용을 기본적으로 신뢰한다는 겁니다.

하지만 저는 일본서기를 신뢰하지 않습니다.(참고만 함)

일본서기를 편찬할 당시 그 정도로 역사기록을 자기들 입맛대로 축소, 삭제, 날조했다면 뭔들 못 하겠습니까?

(백제삼서를 보고) 백제대왕의 어조를 천황이 말한 것처럼 바꾼 것은 가히 압권입니다.

일본의 전방후원분 출토 귀중품(순금, 금동)들은 전부 한반도 남부의 것입니다.(다음 글 금동관을 하사하다 참고)

그도 그럴 것이 이건 한반도 남부에서 적어도 두 차례 정벌해서 그렇습니다.

1차 辰왕 때

2차 백제대왕 때

그 외의 출토물은 삭지 않고 남아있는 가죽갑옷 쪼가리 같은 조몬인의 것입니다.

이에 관한 건 다음 글 '백제대왕, 금동관을 하사하다'로 이어집니다.

- 辰왕의 관군이 변진 정벌

- 변진에서 1차 열도 정벌군 편성

- 1차 열도 정벌(북큐슈 침략)

- 辰(야요이인=삼한인=반도 왜인)의 문화 전수(큐슈에서 기나이로)

- 야요이인의 소국들 성립(삼국지 왜전에 보이는 20여 개국)

- 1차 왜국대란, 辰왕의 명 안 듣기 시작

- 이들의 맹주, 야마타이국의 여왕 비미호(진왕이 보낸 마한인)

- 세대 흐르고 2차 왜국대란, 辰왕의 명 안 들음

- 백제대왕(근초고왕), 목라근자를 정이대장군으로 삼아 변진으로 파견(백제 기마대)

- 변진에서 2차 열도 정벌군 편성

- 2차 열도 정벌(북큐슈에서 기나이까지)

- 나라에서 백제대왕의 친족으로 왜왕 삼음(야마토 왕권)

- 야마토 관군, 열도 각지 정벌하며 전방후원분 생겨남

13번의 의문점, 그럼 전남 영산강 유역의 전방후원분은 뭐냐?

→ 당시 같은 왜인, 문화라서 상호영향(교류)을 준 겁니다.(반도 왜인↔열도 왜인)

<기존 학설과의 다른 점>

기존 학설은 이들 영산강 유역의 주인공들이 왜인이 아니라는 전제가 깔림

하지만 같은 족속이 아니면 정벌이 아니고선 매장풍습은 바뀌지 않음

결국 같은 문화를 공유하는 집단임, 즉 왜인임

처음엔 마한, 변진의 왕족이 건너가 왜왕(진왕이 파견)을 했지만, 세대가 흐르면서 크고 작은 정치적 문제가 생깁니다.

그래서 백제대왕의 친족이 왜왕을 직접 하는 제도로 바뀝니다.(야마토왕, 야마토 왕권)

왜왕을 하고 있는 마한, 변진계 왜왕은 백제대왕이 보낸 친족 앞에 무릎을 꿇고 절을 하게 됩니다.

그가 심지어 갓난아기라도 말입니다.(사마대왕이 갓난아기일 때 열도의 대신들이 무릎 꿇고 절하는 모습을 상상해 보세요)

백제대왕의 위엄은 그 정도입니다.(=노부나가의 위엄)

이는 곧 辰왕을 이어받았기 때문입니다.

열도 왜왕(마한+변진 왕족) → 야마토왕(백제왕족)

↑ 이거 숨기려고 일본서기는 신대니 신무니 신공황후니 결사팔대니 기록을 날조합니다.

♧ 원래는 다음 글 '백제대왕, 금동관을 하사하다'에 나오는 내용이 여기에 있었는데 글이 길어져 따로 발췌했습니다.

'다음 글'을 참고해 주세요.

- 다음 글에 이어 -

이제 백제대왕의 모습이 상상되지요?

고이 28년(서기 261)에 이미 금꽃을 장식한 기록은, 무령왕릉의 위 출토물은 적어도 고이대왕 때에 금꽃과 여러 금장식을 했다는 증거입니다.

사진(백제대왕의 오라관)을 보면 알겠지만 이건 그냥 왕이 아니라 대왕의 레벨인 것입니다.

참고로 신라금관은 4말 5초에나 나옵니다.(5세기 = 400년 대)

일본서기를 편찬할 당시를 기준으로 '전후'를 나누면, 후는 천황의 어록과 행적을 기록했다면 전은 백제대왕의 어록과 행적임이 분명하다고 봅니다.

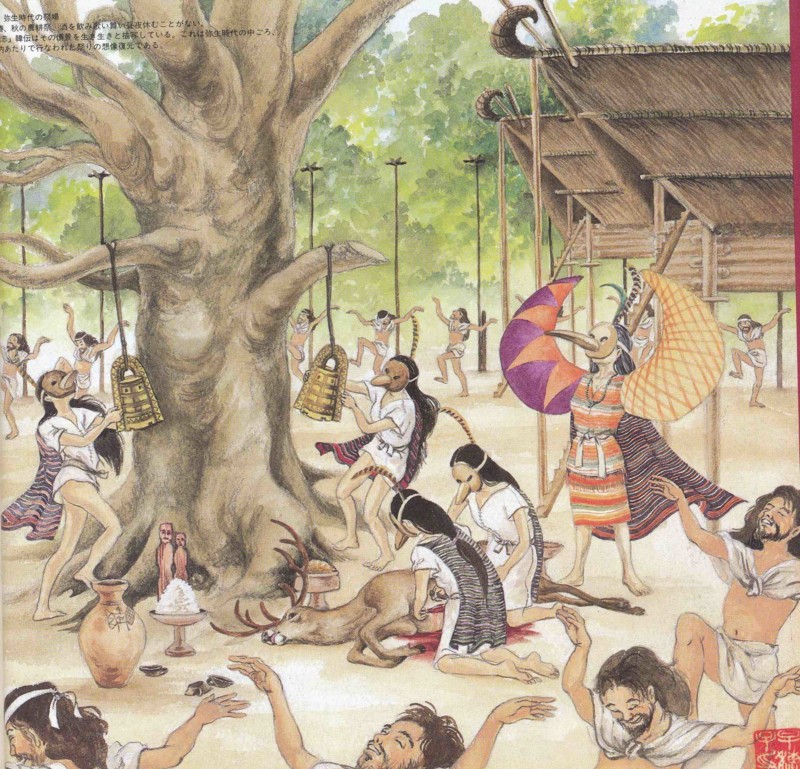

왜냐 하면 편찬 전은 야마토 시대로 그렇게 문명화된 시대가 아니기 때문입니다. ↓ (이 시대의 정체성은 다음 글에서 설명)

고구려, 백제 망하고 그 유민들이 건너간 후에라야 비로소 일본은 문명화 됩니다.(아스카 시대)

이는 일본인들도 인정하는 바입니다.

암튼 온조의 치세 말기에 충청과 전북 북부(이후 전북으로 통칭)를 먹은 흔적을 추정할 수 있습니다.

또한 시기도 알 수 있습니다.

<온조>

31년(서기 13) 봄 정월, 나라의 민가를 남부와 북부로 나누었다.

최소한 온조 31년 전에 충청과 전북을 먹고 이를 남부, 경기를 북부로 나눈 것입니다.

辰의 성골인 眞牟씨는 북부 출신으로 다루대왕 대에 처음으로 나옵니다. ↓

참고로 이들은 백제 대성팔족의 첫째로 알려져 있습니다.

근데 저는 위 지도 3을 취하지 않습니다.

지도 1과 2를 취하고 온조의 마한 병합 후, 치세 말기로 접어들며 태자에게 군사권을 맡기고 왜(충청, 전북)를 정벌한 것이 저의 견해입니다.

지도 3은 신라 사관이 한반도 남부의 왜를 숨기려고 그렇게 간략하게 기록한 걸로 보여집니다.(아래 설명)

그리고 지도 3은 온조 27년 항복한 원산과 금현의 위치로 볼 때 모순입니다.(아래 설명)

<다루>

10년(서기 37) 겨울 10월, 우보 흘우를 좌보로 삼고 북부의 진회(眞會)를 우보로 삼았다.

그럼 이들의 근거지인 월지국이 북부에 있다는 말이 됩니다.

북부는 경기도로 추정되니 곧 하남 한성인 것입니다.

경기도 내 辰왕의 도읍지로 하남 한성이 제일 유력합니다.(이유 아래 설명)

따라서 지도 3을 따르면 이들의 북부는 충청이 되어 북부와 남부로 나눴다는 것에 모순이 됩니다.

즉 지도 3을 따라서 월지국이 충청도에 위치한다면 북부가 아닌 남부라고 해야 하기 때문입니다.

이렇게 남부와 북부로 나눈 것입니다. ↓

삼국사기는 온조의 말기에 이 남부를 공략한 과정을 삭제했습니다.

하지만 계속하여 성을 쌓는 등 기록의 흔적은 남아있기에 상황을 추정 가능합니다.

<온조>

27년(서기 9) 여름 4월, 원산과 금현 두 성이 항복해서 그 백성을 한산(漢山)의 북쪽으로 옮기었다. 이것으로 마한이 드디어 멸망하였다.

가을 7월, 대두산성(大豆山城)을 쌓았다.

마한 멸망 후 제일 먼저 한 일이 대두산성을 쌓은 일입니다.

마한의 남은 남쪽 세력을 방어하기 위해 쌓은 것으로 추정됩니다.

즉 동서로 산을 따라 길게 쌓은 산성입니다.

뒤이어 바로 다루를 태자로 삼고 중앙과 지방의 병무를 맡깁니다.

이제 어느 정도 나라의 기틀을 세웠으니 후계자를 정하고 교육에 힘씁니다.

28년(서기 10) 봄 2월, 맏아들 다루(多婁)를 태자로 삼고 중앙과 지방의 병무를 맡겼다.

31년(서기 13) 봄 정월, 나라의 민가를 남부와 북부로 나누었다.

태자 다루를 총사(총사령관)로 삼아 29년에서 30년 사이에 대규모 남벌합니다.(2년 동안)

정벌에 성공하여 길어진 영토를 31년에 남부와 북부로 나눕니다.

이 남벌 때 기병으로 공략한 듯합니다.(백제 기마대)

온조는 이미 건국 초기부터 기병을 보유하고 이를 말갈과 싸우는 데 썼습니다.

즉 이는 비류·온조 집단이 북방기마족 출신이고 상당수의 기병을 보유했다는 걸 알 수 있습니다.

이 백제 기마대는 훗날 마한, 변진을 정복하고 열도 왜를 정복합니다.

마한 → 변진 → 열도 왜(최초의 馬 유입, 그전까지 열도에 말이 없었음)

이는 훗날 광개토왕이 잔국(마한) → 왜(변진)를 공략하는 과정과 같습니다.

<온조>

22년 9월, 임금이 기병 1천을 거느리고 부현(斧峴) 동쪽에서 사냥하다가 말갈의 적병을 만났다. 한 번 싸움으로 그들을 격파하고 포로를 사로잡아 장수와 병사에게 나누어 주었다.

기병+보병으로 포위하여 '성 안의 군량을 마르게 하면 적은 항복 한다'는 전략을 주로 쓴 듯합니다.

공격 측이 다수여야 하고 적이 나오면 유인해 기병으로 공격합니다.

이는 또한 광개토왕의 남벌 때에 쓰인 전략일 것으로 추정됩니다.(步騎 5만)

전쟁으로 인해 농사 지을 때를 놓치고 농토가 없어집니다. ↓

이는 남부의 일로 도적을 토벌하는 등 내치에 주력한 걸로 보입니다.

즉 온조는 내치, 다루는 군사에 집중한 것입니다.

33년(서기 15), 봄과 여름에 크게 가물어 백성이 서로 잡아먹을 지경이었고, 도적이 크게 일어나니 임금이 어루만지어 안정시켰다.

가을 8월, 동서 2부를 더 설치하였다.

↑ 이 동서 2부가 남부의 동서 2부라면, 충남과 충북으로 추정됩니다.(충남북은 동서로 경계)

전북은 북부의 일부만 포함입니다.

혹 전북 전체도 영토에 포함일지도 모르겠습니다.

당시의 내부적으로 힘든 상황을 보여줍니다. ↑

이를 뒷받침하는 기록이 이겁니다. ↓

<다루>

6년(서기 33년) 2월, 남쪽의 주와 군에 명을 내려 처음으로 벼 심을 논을 만들게 하였다.

그전에는 논이 없던 걸까요?

아니면 남부에 없던 논을 처음으로 만들었다는 뜻인가요?

저는 후자로 보여집니다.

그만큼 왜(충청 근방)는 낙후돼 있었던 겁니다.

이런 곳을 2년 만에 다루 태자는 평정합니다.

<온조>

37년 여름 4월, 가뭄이 들었는데, 6월이 되어서야 비가 왔다. 한수의 동북 마을에 흉년이 들어 민가 1천여 호가 고구려로 도망가니 패수(浿水)와 대수(帶水) 사이가 텅 비어 사는 사람이 없게 되었다.

↑ 위 33년 기사와 함께 당시의 힘든 상황을 전해줍니다.

33년은 새로 병합한 남부, 37년은 임진강 유역의 상황으로 보입니다.

논은 많은 물이 필요한데 이 북부에 논이 있었다는 증거입니다.

근데 辰왕의 월지국이 남부에 있다면 온조는 그곳으로 도읍을 이전할 가능성이 높습니다.

하지만 이는 475년 문주대왕 대에 가서야 이뤄집니다.(웅진 천도)

그것도 고구려(장수왕)가 하남 한성을 함락해서 할 수 없이 옮긴 것입니다.

즉 ↑ 이는 월지국이 남부가 아니라는 걸 알 수 있는 대목입니다.

왜냐하면 4백 년 후에나 가서야 도읍을 옮긴 것이기 때문입니다.

그럼 언제 하남 한성으로 도읍을 옮길까요?

근초고왕(재위 346~375년) 대입니다.

<근초고>

26년(371년), 도읍을 한산(漢山)으로 옮겼다.

신라 사관은 이걸 자세히 안 쓰고 단지 한산으로만 기록합니다.

한산도 북한산이 있고 남한산이 있는데, 이렇게 한산이라고만 기록한 걸 보면 의도적으로 축소, 삭제한 것입니다.

왜냐?

백제대왕이 辰왕의 거성인 하남 한성으로 도읍을 옮긴 걸 숨기려고 한 까닭입니다.

사관은 사실대로 쓰고 싶었으나 신라왕이나 그 책임 담당관이 축소, 삭제하라고 한 것으로 보입니다.

하남 한성은 풍납토성으로 토성 벽은 매우 높고 너비도 아주 넓습니다.

이는 한강이 불어날 때를 대비한 방파제 역할도 겸했기 때문입니다.

이렇게 높고 튼튼한 토성을 쌓으려면 노동인원도 많아야 되고 시일이 오래 걸립니다.

이는 이미 辰왕의 대에 쌓여진 토성에다 온조~근초고까지 공사가 계속 이어졌다고 봐야 합니다.

출처: 나무위키, 네이버 지도

<풍납토성>

기원전 199년에서 기원후 346년 사이에 지어진 서울특별시 송파구 풍납동에 위치한 토성(土城). - 나무위키 -

346년은 근초고 1년입니다.

자그마치 1500년 전의 일로 이런 건 371년 옮긴 때와 동시대로 봐야 합니다.

기원전 199년은 韓에서 辰으로의 시기와 동시대입니다. ↓

정확히 말하면 한의 시대입니다.

<韓, 辰의 성립>

BC 206~202, 초한시기 조선후 기준 칭왕

BC 194, 한나라 여후 때 연왕 노관 흉노로 망명, 위만 집단 기씨조선 찬탈, 준왕 집단 남하(조선유민 1차 남하)

BC 193(?), 준왕 집단 월지국 병합, 韓왕 칭왕

(3대 후)

BC 108, 한무제 때 위씨조선 1차 공격했으나 실패(육 5만+수 7천 軍), 2차 공격 성공(내분), 위씨조선 멸망(86년 만에), 조선유민 2차 남하

언제 辰이 성립되었는지는 불확실하지만 그것도 추정 가능합니다.

위씨조선 3대 왕 우거(기원전 160년 ~ 기원전 108년, 재위: 불명 ~ 기원전 108년)의 어느 시기에 역계경이 辰으로 갑니다. ↓

즉 적어도 기원전 108년에서 혁거세(재위 BC 57년 ~ AD 4년)의 시기 사이입니다.

《삼국지》의 <오환선비동이전>

일찍이 우거(右渠)가 격파되기 전에, 조선상(朝鮮相) 역계경(歷谿卿)이 우거에게 간(諫)하였으나 (그의 말이) 받아들여지지 않자, 동쪽의 진국(辰國)으로 갔다. 그때 백성으로서 그를 따라가 그곳에 산 사람이 2,000여 호(戶)나 되었는데, 그들도 역시 조선(朝鮮)·진번(眞番)과는 서로 왕래하지 않았다.

魏略曰 初右渠未破時 朝鮮相歷谿卿以諫右渠不用 東之辰國 時民隨出居者二千餘戶

역계경이 우거왕에게 무엇을 간한 건지는 모르겠지만, 이미 조선의 동쪽(옥저, 함경도)에 辰이 성립되어 있는 상태에 역계경이 갑니다.

그 후 동해안의 경로를 따라 남하하여 진한에 머무릅니다.(정벌?)

참고로 이 루트는 훗날 위나라 관구검이 고구려를 침입하고 동천왕이 도망친 루트로 추정됩니다. ↓

그 후 역계경 집단은 마한으로 들어가 한반도 남부는 辰이 성립됩니다.

한반도 남부에 辰이 성립하는 데 있어 역계경이 있었다고 봅니다.

왜냐하면 이들은 조선과 왕래하지 않았다고 하는 걸 보아 辰은 문화적으로 낙후돼 있었습니다.

그래서 비류·온조 집단이 단기간에 왕업을 이룰 수 있었다고 보여집니다.

혹 역계경이 한반도 남부의 초대 辰왕인 걸까요?

참고로 역계경(歷谿卿)은 이름이 아닌 조선의 관직명입니다.(이름 불명)

예: 니계상(尼谿相)

암튼 (사진 풍납토성) ↑ 보시는 바대로 풍납토성은 그 크기가 대궐을 넘어 수백 년 역사의 韓, 辰의 도읍지로 손색이 없습니다.

이 성 안에 辰왕의 궁궐이 있는 겁니다.

비류가 辰왕을 꾀어 사냥 가는 핑계로 기습했다고 한 기록은 사실로 보입니다.

왜냐하면 정공법으로는 난공불락이기 때문입니다.

<온조 비류>

26년(서기 8년) 겨울 10월, 임금이 사냥을 한다는 핑계로 병사를 내어 마한을 습격하여 드디어 나라를 합병하였으나, 오직 원산(圓山)과 금현(錦峴) 두 성은 항복하지 않았다.

비류와 소수의 군사는 한강을 건너 진왕을 만나 사냥을 합니다.

시간과 장소를 온조에게 알려주고, 온조는 백제국과 그들을 따르는 주변 소국의 군사를 이끌고 불시에 기습한 걸로 보입니다.(온조대왕 2 참고)

그렇지 않고선 이 풍납토성을 함락시키기 힘듭니다.

즉 진왕을 잡기 어렵습니다.

위 사진을 보니 더 실감이 옵니다.

<온조 1년>

27년(서기 9) 여름 4월, 원산과 금현 두 성이 항복해서 그 백성을 한산(漢山)의 북쪽으로 옮기었다. 이것으로 마한이 드디어 멸망하였다.

이 원산과 금현은 마한 50여 국 중 어느 나라일까요?

추정 가능합니다.

정설에 따라 마한 50여 국이 북에서 남으로의 열거 순서라고 하면, 월지국 다음으로 5번째가 비리국(卑離國)입니다.

이 비리국은, 離로 끝나는 소국이 많지만 수식 없이 그냥 비리국인 걸로 보아 뭔가 중심적인 곳입니다.

예: 감해비리국, 내비리국, 벽비리국 등

또한 신흔국(臣釁國)은 7번째로, 즉 비리국과 가까운 곳에 있음을 알 수 있습니다.

이 신흔국은 월지국 이남으로 첫 번째 나오는 臣자가 들어간 나라로 신지(臣智)가 통치하는 곳입니다.

마한 50여 국 중 臣자가 들어가는 소국은 단 4개국입니다.(신분고국, 신흔국, 신소도국, 신운신국)

이들은 신지가 통치하는 중요한 곳입니다.(인구도 많음)

<삼국지 한전>

신지에게는 신운견지보 안야축지 분신리아불례 구야진지렴의 칭호를 더하기도 한다.

臣智或加優呼臣雲遣支報 安邪踧支 濆臣離兒不例 拘邪秦支廉之號

※ 분신은 신분(臣濆)의 오류, 즉 이는 신분고국임

신지 중에서도 세력 있는 신지에게 주는 辰의 명예관직으로 보이는데, 여기엔 글자의 패턴이 있습니다.

신운 견지보

안야 축지 x

신분 x 지 x

구야 진지렴

근데 축지 다음에 오는 글자가 하나 있어야 합니다.

신분 다음에 오는 글자는 4자로 되어있지만 支자가 없습니다.

이는 이들 글자가 여기에 오면 안 되는 글자라는 걸 뜻합니다.

즉 '리아불례'는 쓰면 안 되는 글자들입니다.

하지만 이 글자들을 조합해 억지로 만들어도 안됩니다.

그 이유는, 이들 관직명은 辰왕 입장에서 봤을 때 이들의 조공, 도덕성에 관계된 이름이기 때문입니다.

즉 견지보는 신운신국에서 '공물을 많이 보내서 遣', 辰왕이 그에 대한 보답으로 '명예관직을 수여해 갚는다는 報'란 뜻입니다.

축(踧)자는 '삼갈 축'으로 '삼가다' 즉 행동거지에 대한 글자입니다.

그럼 다음에 오는 글자도 그에 상응되는 글자로 '겸손할 謙'으로 추정합니다.

그래서 踧支謙입니다.

신분x지x는 추측불가라서 생략합니다.

그다음 진지렴은, 拘자는 원래 '개 狗'여야 하는데 명예관직을 수여하는 마당에 '개'란 뜻을 가진 원 글자를 쓰면 안돼서 拘로 바꾼 것입니다.

이는 진수가 삼국지 한전을 얼마나 정확하게 썼는가를 알 수 있는 증거입니다.

즉 목지국이 아닌 월지국이 맞는 것이고, 막로국이 두 개란 것도 맞는 것입니다.

秦 역시 '베풀 陳'의 대용 글자로 보여 陳支廉, 즉 '백성들에게 많이 베풀고 청렴한 신지'란 뜻입니다.

신운 遣支報

안야 踧支謙

신분 x 支 x

狗야 陳支廉

즉 원산과 금현은 이 비리국과 신흔국이라는 걸 알 수 있습니다.

비리국과 신흔국에 각 원산성, 금현성이 도읍으로 추정됩니다.

그래서 비리국은 천안,신흔국은 청주로 추정합니다.

훗날 금현성은 신라와 뺏고 뺏기는 각축장입니다.

근데 이들은 항복만 했지 자치권은 그대로 인정되어 계속 영유한 것으로 추정됩니다.

즉 여전히 해씨 진의 영역은 위 사진이라는 뜻입니다.

하지만 이곳에 남부를 설치하면 얘기가 달라집니다.(아래 설명)

위 사진을 보면 충청도 동북은 항복했지만, 서남은 불복종이라 정벌할 필요가 있습니다.

즉 이 지역을 2년 동안 다루가 총사가 되어 정벌한 것입니다.

<온조>

26년(서기 8) 마한 병합 → 온조 = 辰왕

27년(서기 9) 원산, 금현 항복, 마한 멸망 (비리국, 신흔국)

28년(서기 10) 맏아들 다루(多婁)를 태자로 삼고 중앙과 지방의 병무를 맡김 → 다루 = 총사, 전쟁 진행 중

29년(서기 11) 금강 유역 왜 정벌 진행 (충청 서남부)

30년(서기 12) 금강 유역 왜 정벌 진행 (충청 서남부)

이는 아래 더 설명하겠습니다.

그럼 계속 보겠습니다.

<온조>

34년(서기 16) 겨울 10월, 마한의 옛 장수 주근(周勤)이 우곡성(牛谷城)에 웅거하여 배반하였다. 임금이 친히 병사 5천을 거느리고 가서 치니 주근이 목을 매어 자살하였다. 그 시체의 허리를 베고 그의 처자도 죽였다.

온조 26년에 이미 辰왕을 취하여 온조가 진왕이 되었습니다.(마한 병합 기사)

근데 기록엔 저항한 세력이 거의 없습니다.

원산과 금현은 마한 병합 후 그다음 해에 항복합니다.(마한 멸망 기사)

근데 8년 후에 중국계로 보이는 주근이 배반합니다.

이는 중요한 2가지를 말해줍니다.

- 8년 후에까지 저항세력이 있었음

- 그 외 다른 저항 기록은 모두 삭제

↓ 33년 식량부족, 37년 병역회피 기사와 함께 위 34년 기사도 이어집니다.

즉 계속해서 전시상황이었다는 걸 말해줍니다.

33년(서기 15), 봄과 여름에 크게 가물어 백성이 서로 잡아먹을 지경이었고, 도적이 크게 일어나니 임금이 어루만지어 안정시켰다.

보통 사람을 잡아먹을 정도면 전시로 인한 식량부족임을 나타냅니다. ↑

도적은 마한의 저항세력을 나타냅니다. ↑

37년 여름 4월, 가뭄이 들었는데, 6월이 되어서야 비가 왔다. 한수의 동북 마을에 흉년이 들어 민가 1천여 호가 고구려로 도망가니 패수(浿水)와 대수(帶水) 사이가 텅 비어 사는 사람이 없게 되었다.

병역으로 인해 백성이 도망가는 상황입니다.

이는 훗날 아신 8년의 기사와 같은 상황입니다.

<아신>

8년(서기 399) 가을 8월, 임금이 고구려를 침범하고자 병사와 말을 대대적으로 징발하였다. 백성들이 병역을 고통스럽게 여겨 신라로 많이 달아나서 가구 수가 줄어들었다.

즉 이 모든 건 전쟁 중임을 나타냅니다.

근데 이상하지 않습니까?

중국계 장수의 저항만 남고 모두 삭제라니요?

그 이유가 대체 뭘까요?

신라 사관은 2가지 이유 때문에 기록을 삭제했습니다.

즉 이 2가지를 숨기기 위함입니다.

- 백제가 삼한의 맹주

- 한반도 남부의 왜

1)은 이미 누차 전 글들에서 설명한 내용입니다.

신라는 삼한일통 후 열도 왜(야마토)의 침입을 심히 걱정한 걸로 보입니다.

문무왕의 유언, 수장릉, 동해안의 성벽 건설 등을 보면 알 수 있습니다.

근데 그렇게까지 왜 걱정한 걸까요?

다음 지도를 봐주세요.

온조는 충청, 전북을 먹고 남부를 설치합니다. ↓

즉 다음과 같습니다.

<온조>

26년(서기 8) 마한 병합 → 온조 = 辰왕

27년(서기 9) 원산, 금현 항복, 마한 멸망 (비리국, 신흔국)

28년(서기 10) 맏아들 다루(多婁)를 태자로 삼고 중앙과 지방의 병무를 맡김 → 다루 = 총사, 전쟁 진행 중

29년(서기 11) 금강 유역 왜 정벌 진행 (충청 서남부)

30년(서기 12) 금강 유역 왜 정벌 진행 (충청 서남부)

31년(서기 13) 나라의 민가를 남부와 북부로 나눔 → 충청+전북=남부, 경기=북부, 일단 전쟁 종료

32년 (서기 14) 내치에 집중

33년(서기 15), 봄과 여름에 크게 가물어 백성이 서로 잡아먹을 지경이었고, 도적이 크게 일어나니 임금이 어루만지어 안정시킴 → 다시 전쟁 진행 중

동년 가을 8월, 동서 2부를 더 설치 → 충북+충남

34년(서기 16) 마한의 옛 장수 주근(周勤)이 우곡성(牛谷城)에 웅거하여 배반 → 중국계 장수 배반, 전쟁 진행 중

36년(서기 18) 탕정성(湯井城)을 쌓고 대두성(大豆城) 백성을 나누어 살게 함 ↘

동년, 원산과 금현 두 성을 수리하고 고사부리성(古沙夫里城)을 쌓음 → 방어에 집중, 왜(전남)의 침입?, 전쟁 진행 중

37년(서기 19) 한수의 동북 마을에 흉년이 들어 민가 1천여 호가 고구려로 도망가니 패수(浿水)와 대수(帶水) 사이가 텅 비어 사는 사람이 없게 되었다. → 병역회피, 전쟁 진행 중

38년(서기 20) 봄 2월, 임금이 두루 돌아보고 백성을 위로하였다. 동쪽으로는 주양(走壤), 북쪽으로는 패하(浿河)를 거쳐 50일 만에 돌아왔다. ↘

동년 3월, 사자를 보내어 농업과 양잠을 권장하고, 급하지 않은 일로 백성을 괴롭히는 일을 모두 금지하였다. → 전쟁 종료, 내치와 안정

여기서 이 기사에 주목해 주세요.

동년 가을 8월, 동서 2부를 더 설치

이건 위에 말한 29, 30년의 충청 서남부 정벌에 성공했다는 뜻입니다.

이로써 명실공히 해씨 진은 경기, 충청을 완전히 장악합니다.

근데 기록엔 전쟁 진행 중임에도 적이 나오지 않습니다.

즉 왜가 나와야 할 기사를 모두 삭제한 겁니다.

이런 삭제작업은 가야의 역사를 누락시킨 것과도 연관됩니다.

전 글들에서 누차 설명했지만, 이 왜는 반도 왜인으로 한반도 남부에 살던 先주민으로 추정되고, 이들은 결국 열도로 밀려나 야요이인으로 불립니다.

문무왕은 이 열도 왜의 보복이 두려웠던 겁니다.

♧ 우리는 이들을 우리의 반쪽 조상으로 인정해야 합니다.

이들은 일본인이 아닙니다.

그렇다고 우리가 일본인과 동족이라는 것도 아닙니다.

같은 조상이라는 분모를 가지는 것 뿐입니다.

이를 숨기고 인정하지 않으면 어떤 문제가 생기는지 예를 들어 보겠습니다.

- 전남에서 발견된 전방후원분의 주인공을 모름

- 하남시 한강 유역에서 발견된 전방후원분의 실체를 부정함

- 전방후원분이 발견돼도 쉬쉬함 → 도굴 방치 → 문화재 손실

반도 왜를 인정하지 않으니 1)의 주인공이 열도에서 건너온 왜인이다, 열도와의 깊은 문화교류다, 백제의 왜인 관료다 등 말들이 많은 겁니다.

반도 왜를 인정하지 않으니 2)가 발견됐어도 며칠 후에 무덤이 아니었다, 쉬쉬 하는 겁니다.

결국은 3)의 도굴 방치가 되어 중요한 문화재를 잃어버리게 되는 겁니다.

이제 더 이상의 국보급 유물을 볼 수 없게 된다는 얘깁니다.

혹시 이 구파해의 자손이 훗날 구태가 아닐까 의심해 봅니다.

<다루>

36년(서기 63) 겨울 10월, 임금은 낭자곡성(娘子谷城)까지 국경을 개척하였다.

신라에 사신을 보내어 모임을 청하였으나 신라왕이 듣지 아니하였다.

낭자곡성은 충북에 있는 곳으로 추정하고 훗날 신라와 옥신각신하는 곳입니다.

즉 백제와 신라의 경계입니다.

청주와 충주로 학설이 나눠지는데, 저는 지도를 보니 충주로 봅니다.

위에 청주는 이미 신흔국으로 비정했고, 백제와 신라가 만나는 경계라면 충주일 가능성이 큽니다.

오늘날의 서울에서 충주, 문경, 경주로 거의 일직선으로 이어지는 곳 중에 충주가 있습니다.

아래 기사도 참고하세요. ↓

[다시 쓰는 백제사] 백제 초기 주 무대 ‘낭자곡’은 충주인가(1) < 다시 쓰는 백제사 < 문화일반 < 문화 < 기사본문 - 천지일보

근데 이 낭자곡성도 마한 50여 국 중에 어디인지 추정할 수 있습니다.

충주는 천안(비리국)보다 북쪽에 있어 비리국보다 앞에 기록된 곳이 바로 그곳입니다.

그게 막로국(莫盧國)입니다.

막로국은 50여 국 중 두 번 나오는데 첫 번째 나오는 곳입니다.

두 번째 막로국은 전남에 있습니다.

이후 다루대왕은 사로국과 와산성을 놓고 재위 50년(서기 77)에 죽기 1년 전까지 싸우다가 죽습니다.

이때의 사로국 임금은 왜인 탈해입니다.

다루대왕은 재위 50년 중 초반은 말갈과 피 터지게 싸우고, 후반은 사로국과 피 터지게 싸웁니다.

즉 이 말은, 초반은 북방의 말갈과 싸울 때 남방의 왜와는 평화로웠고, 후반은 말갈과 평화롭지만 남방의 왜와 전쟁했다는 걸 의미합니다.

사로국의 왜인 임금인 탈해가 주축이 되어 전남과 경남의 왜병을 이끌고 다루대왕을 공격하는 충격적인 전시상황!

<다루>

37년(서기 64) 임금이 병사를 보내어 신라의 와산성(蛙山城)을 공격했으나 이기지 못하였다.

다루대왕이 36년 사로국 탈해를 불렀지만 명을 안 듣습니다.

그래서 1년 후 신라의 와산성을 공격하는데, 이 와산성은 문경새재로 추정됩니다.

즉 이곳을 넘어야 신라 땅인 겁니다.

다루대왕은 사로국과 이 와산성을 12년(재위 37~49년까지) 동안 뺏고 빼앗기다가 결국 죽기 1년 전에 빼앗기고 죽습니다.

49년(서기 76) 가을 9월, 와산성이 다시 신라의 소유가 되었다.

50년(서기 77) 가을 9월, 임금이 돌아가셨다.

12년 동안 한 성을 놓고 그랬다는 건, 왜와도 전쟁 중이었다는 걸 의미합니다.

즉 한 곳으로 병력이 집중되지 못하고 분산된 것입니다.

이건 왜가 중립이 아니었다는 걸 반증합니다.

삼국사기엔 사로국과 연합한 왜(전남, 경남)의 공격 기록을 삭제했습니다.

만약 이 왜가 다루대왕 편이었다면 그때 사로국은 망했을지도 모릅니다.

참고로 탈해 시기엔 이 왜와는 전쟁이 없습니다.

<탈해>

3년(서기 59) 여름 5월, 왜국과 우호를 맺고 사신을 교환하였다.

이 왜는 한반도 남부의 반도 왜입니다.

<탈해>

17년(서기 73), 왜인이 목출도(木出島)를 침범하였다. 임금이 각간 우오(羽烏)를 보내 방어하게 하였으나 승리하지 못하고, 우오가 그곳에서 전사하였다.

이 왜는 북큐슈의 왜(노국)로 바다 건너와 침범하는 열도 왜입니다.

즉 삼국사기에 나오는 왜는 반도 왜와 열도 왜가 있다는 걸 말해줍니다.

이제 해씨 辰의 운명은 어찌 되는 걸까요?